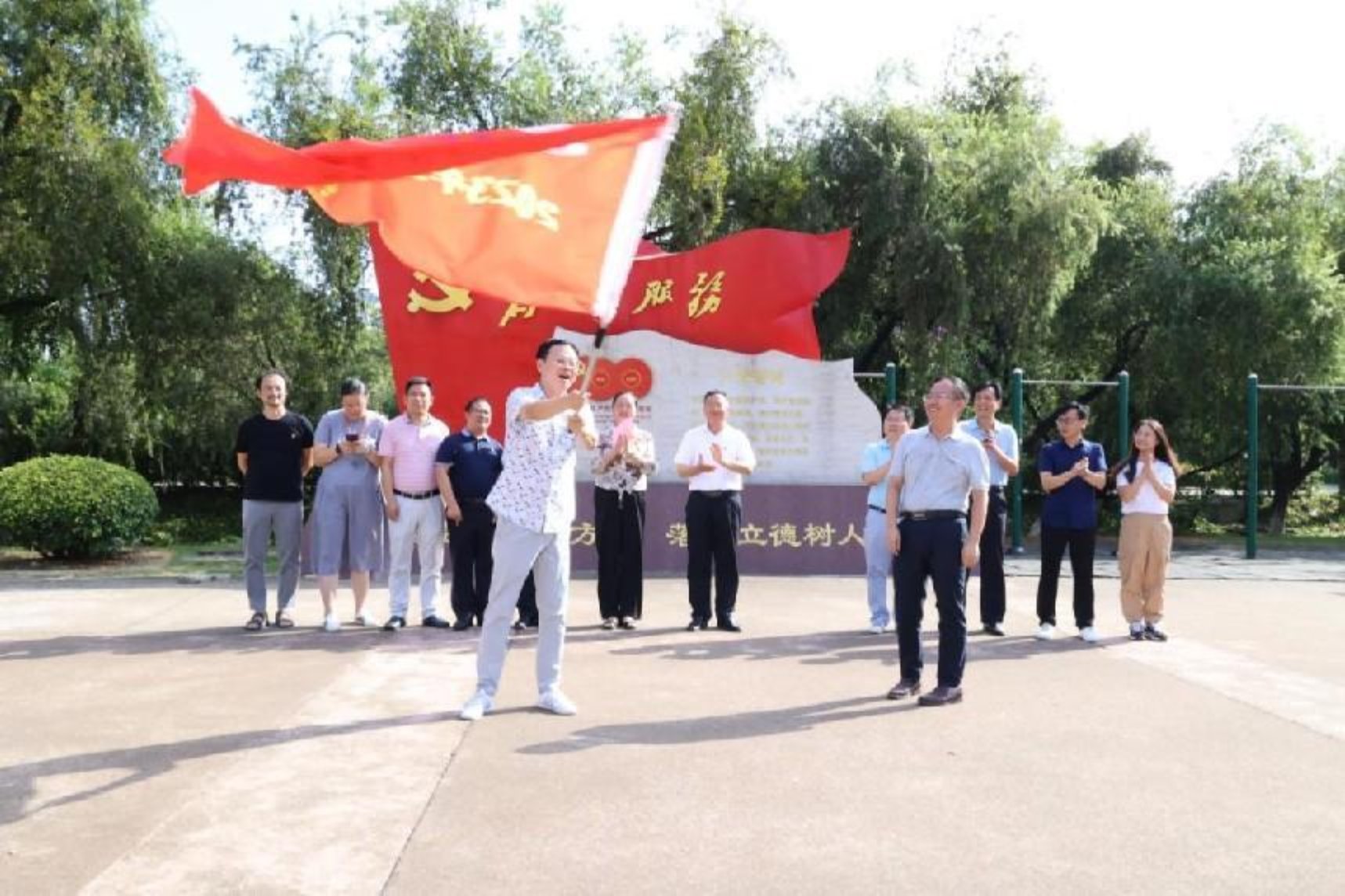

本网讯(党委办 郑菁华 孙小微)为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,践行“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,7月15日—7月19日暑假期间,我校党务干部代表组成红色研学团,由党委副书记、校长助理邓惠带队,前往贵州开展“接受红色教育 感悟真理力量 传承革命薪火”红色研学活动。7月14日启程前一日,学校党委书记武电平、党委副书记黄弢在学校国强广场党旗雕塑前为红色研学团授旗。

缅怀革命先烈 汲取信仰力量

7月16日上午,红色研学团走进贵州省爱国主义教育基地——息烽集中营革命历史纪念馆。

息烽集中营是抗日战争时期国民党军统局设立的监狱中规模最大、等级最高的一所秘密监狱。息烽营地形隐蔽险要,有监狱八栋四十三间,即使做着草菅人命之事,却以“忠孝仁爱,信义和平”来命名。息烽集中营从1938年11月建立至1946年7月撤销,先后关押共产党人、进步人士1220余人,抗日将领杨虎城就关押在此。数百名革命者为民族解放事业在这里献出了宝贵的生命。

走进息烽集中营,大树参天,建筑外围古朴,却不禁让人感到阵阵寒意,围墙上依旧留有“天堂地狱 惟人自择”等标语。走入逼仄狭窄、暗无天日的牢房,又闷又热且掺杂着霉味的空气笼罩了全身,手机微弱的灯光照亮了牢房地面上粗糙的木板铺就的“床”。牢房门口陈列着当年用于刑讯的生锈的粗大老刑具。牢房外“放风”之处,是一个粗木围蔽的“牢笼”,“犯人”犹如牲畜赶入“牢笼”里,是“犯人”为数不多能看到阳光的时间。

集中营中有一个低于地表水平面的天然岩溶洞,称为“猫洞”,猫洞内幽暗寒冷并有深潭积水,是军统对革命志士残酷刑讯、秘密杀害之处,洞中施用的毒刑达12种之多,杀人后就地掩埋。

息烽集中营旧址中有一个天然溶洞——玄天洞。洞顶高15米,宽54米,深130米,仅有一条小路与外界相通。抗日战争期间,玄天洞成为“息烽集中营”的监牢之一,1938——1946年,抗日爱国将领杨虎城将军与家眷被秘密囚禁于洞中,与世隔绝近8年。

息烽集中营的实景,深深震撼了红色研学团成员。大家深刻体会到革命者钢铁般的意志力,深切感悟革命成果来之不易。从集中营出来后,红色研学团在展览馆的户外广场举行了重温入党誓词仪式。

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领……随时准备为党和人民牺牲一切,永不叛党。”一句句铿锵有力的誓词,一声声斩钉截铁的宣誓,激励全体党员时刻牢记初心使命,忠于党和人民的教育事业,争当新时代的四有好教师。

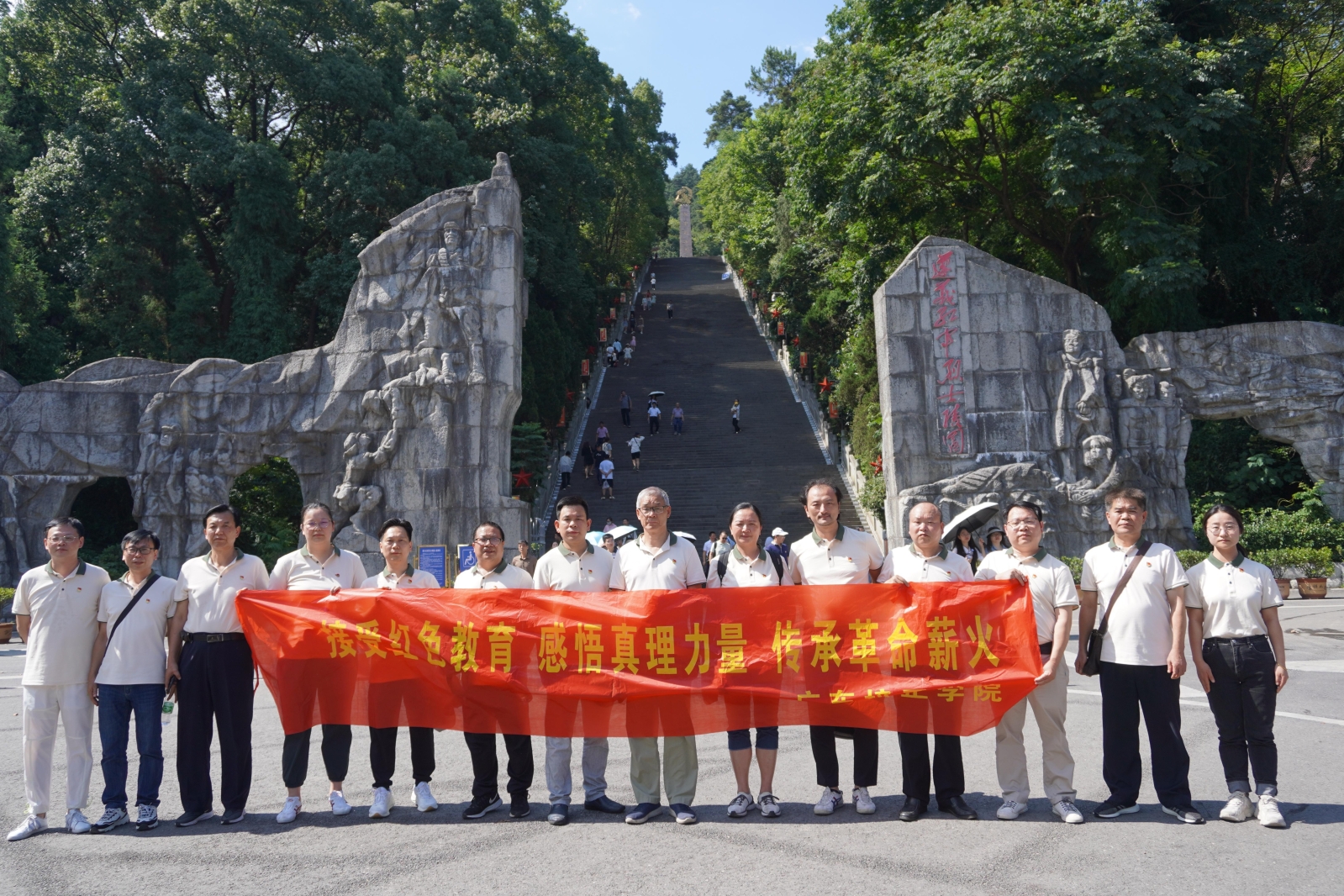

7月16日下午,红色研学团乘车前往遵义红军山景区。研学团成员一步一步登上316级石阶,来到烈士纪念碑前默哀并敬献花圈。

红军山原名为“小龙山”,为了纪念在遵义战役中牺牲的红军烈士,遵义市人民政府在1953年把附近找到的 77 座红军坟墓集中迁到这里并修建红军烈士公墓,1954年将远近闻名的“红军坟”由桑木迁到这里来,从此,人们称小龙山为“红军山”,山上的陵园称为“遵义红军烈士陵园”。

遵义红军烈士陵园因建有红三军团参谋长邓萍墓、红军坟、钟伟剑烈士雕塑、邓萍牺牲时的雕塑、红军卫生员铜像以及纪念红军长征在遵义牺牲的烈士纪念碑而著名。在邓萍墓西面处,有一座红军卫生员墓,群众称为“红军坟”。“红军坟”背后是一个可歌可泣的真实故事。

1935年1月,中国工农红军第一方面军长征到遵义后,发现遵义百姓无钱治病,红军部队安排卫生员免费为当地百姓治病。一名十几岁的卫生员在百姓家诊治时,部队因需执行紧急任务离开了遵义,留下字条告知卫生员尽快追上部队。然而卫生员被敌伪份子发现,惨遭伪保长杀害。群众怀着悲愤的心情,就地安葬了红军卫生员。有些生病群众到红军卫生员坟前悼念,因精神振奋,回家后感到病情好转,就认为是红军卫生员“显灵”。一传十、十传百,传到四面八方。反动派率爪牙多次去挖坟,群众一次又一次地把坟垒起来,而且一次比一次高大。群众为了保护红军坟,就宣扬红军卫生员是“菩萨”。反动派从此再也不敢轻举妄动了。“红军坟”迁至遵义红军烈士陵园后,坟前竖起一个年轻的红军喂幼童喝药的铜像,群众在铜像前烧香祭拜“红军坟”,表达感恩和祈福。

回望峥嵘岁月 永葆初心如磐

7月16日下午红色研学团参观遵义会议会址纪念馆。会址纪念馆内保存着旧家具,并用模型复原了会议的场景。研学团成员在会址聆听讲解员讲述遵义会议的史实。

遵义会议是指1935年1月15日至17日,中共中央政治局在贵州遵义召开的独立自主地解决中国革命问题的一次极其重要的扩大会议。是在红军第五次反“围剿”失败和长征初期严重受挫的情况下,为了纠正王明“左”倾领导在军事指挥上的错误而召开的。这次会议开始确立实际以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在中共中央的领导地位,挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,标志着中国共产党从幼稚走向成熟。

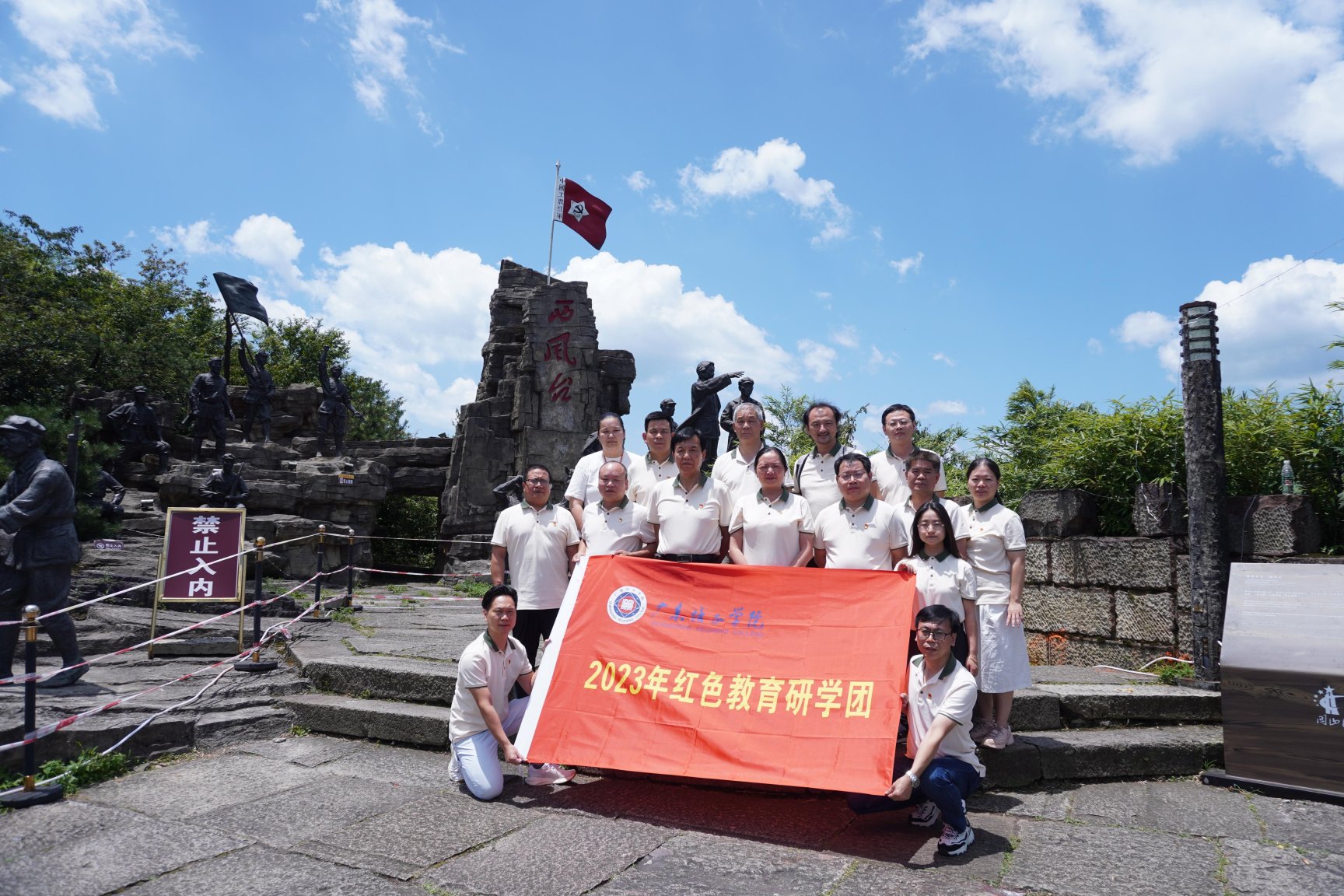

红色研学团在7月17日上午抵达遵义市娄山关景区。在“天无三日晴,地无三尺平”的贵州,娄山关千峰万仞,重峦叠峰,峭壁绝立。占据了娄山关,向北可以挺进四川,向南可以控制黔桂,所以这里自古就是兵家必争之地。

娄山关战斗是遵义会议及二渡赤水以后,中央红军在黔北大娄山主峰与黔军展开的一场激烈战斗,歼敌4个团,乘势再取遵义城。娄山关小尖山下耸立的红军战斗纪念碑的碑文写道:娄山关战斗“是遵义战役关键性的一仗,是红军长征以来的第一个大胜”。

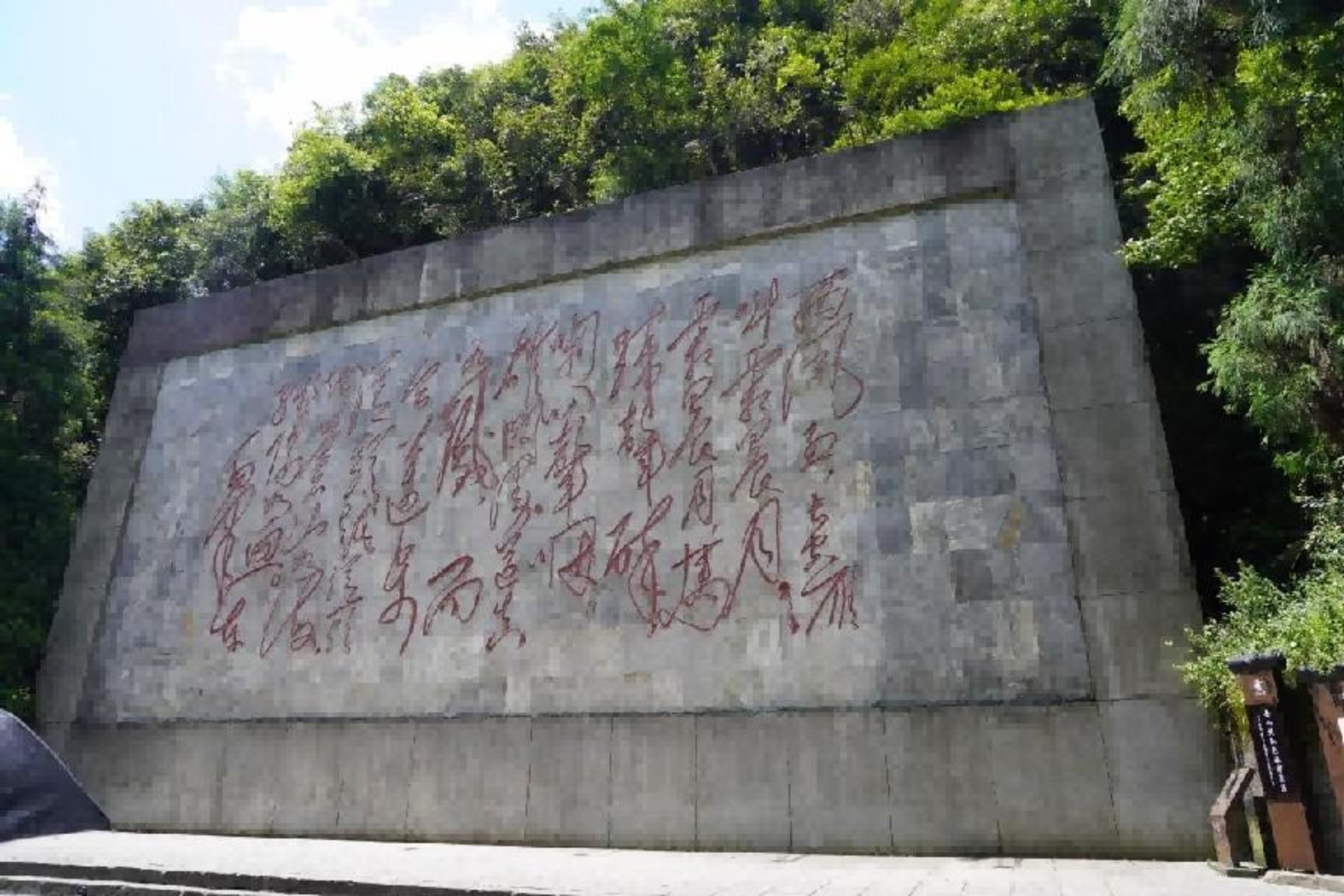

红色研学团步行登娄山关,在关口东侧山崖,看到刻有毛主席《忆秦娥·娄山关》诗词手迹的巨大石碑。这块石碑用云南大理石镶嵌,全长25米,通高13.55米,最大的字有3米多高。行至山腰,崖壁上雕刻着1985年为纪念遵义会议五十周年由中国著名书法家舒同题写的“娄山关”三个红色大字,辉映于青松间格外醒目。

在娄山关口西侧山垭,有一座碑高11米、底座宽6米的“娄山关红军战斗纪念碑”。碑上有参加过遵义战役的原国防部长张爱萍将军题写的“遵义战役牺牲的红军烈士永垂不朽”15个行草大字。碑身为两根斜尖形的巨型柱子,好似两把刺刀,直冲蓝天。碑身上两把“刺刀”中间是一面红军战旗。

行至山顶,俯瞰重峦叠翠,雄浑磅礴,巍峨险峻,让人不由得感叹“江山如此多娇”,也不由得感慨红军在这样险峻的山峰与敌人激战,攻下娄山关是多么艰难险阻、视死如归。当日之中国,皆由先烈前辈的热血铺就!

小尖山,是娄山关地区一个海拔1400米的山峰。山顶面积很小,当年红军就是在这十几平的山顶,用石头垒成工事,击溃了敌军的数次反扑。

下山后,红色研学团参观了娄山关红军战斗遗址陈列馆。该馆建于2007年,馆内陈列了娄山关战斗的相关史料、图片、文物等,并采用现代化的幕布电影、声光电沙盘等手段模拟当年的激战,全方位介绍了红军当年在娄山关的战斗情况,展示了1935年2月中国工农红军在娄山关战斗的恢宏历史画卷。娄山关战役的胜利充分显示出毛泽东同志高超的军事指挥艺术,也展现了当时百姓对红军的大力支持,在红军长征史上留下了极为光辉的一页。

大家在馆内仔细聆听讲解,认真观看馆内藏品和演示模型,感慨不已。此次参观进一步加深了研学团成员对娄山关战斗历史功绩和历史意义的认识。大家纷纷表示,在今后的工作中,将始终铭记党的历史、坚定理想信念,继续弘扬长征精神,不怕艰难险阻,主动作为、开拓奋进,以实际行动践行入党誓词,谱写新时代长征篇章。

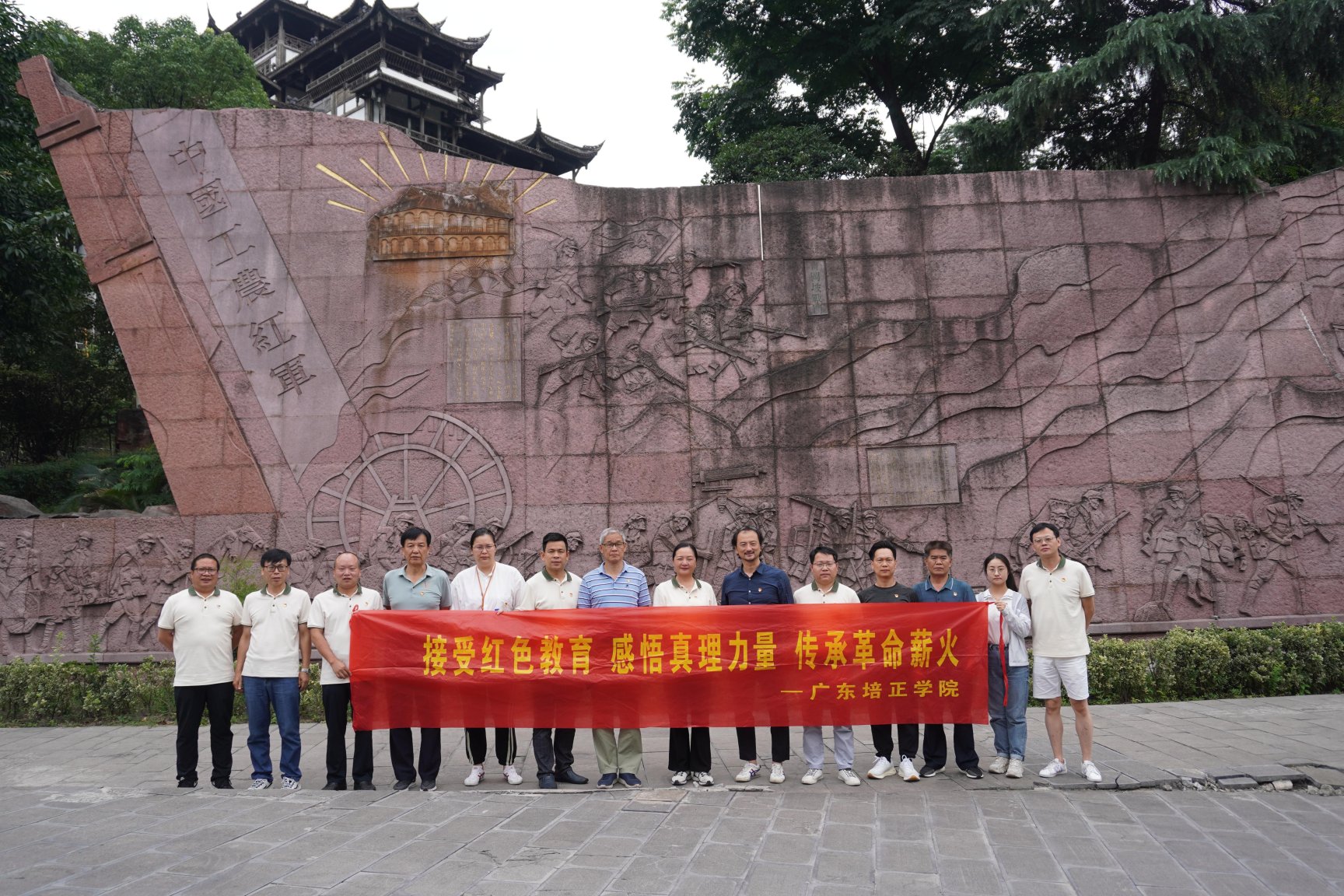

7月18日下午研学团参观了位于贵州省遵义市仁怀市红军四渡赤水纪念园。沿着红色的足迹、跟随讲解员的步伐,研学团成员先后参观了纪念塔、浮雕墙、渡口纪念碑和展览馆等处,深刻体会到红军不畏艰险、勇往直前、追求胜利的革命精神。

探访古迹遗篇 传承优秀文化

7月19日上午,研学团游览了位于贵阳市古建筑甲秀楼。甲秀楼始建于明代,后多次重修。三层三檐四角攒尖顶阁楼样式的甲秀楼是贵阳城的第一代地标。

迟日江山丽,古迹焕新生。甲秀楼周围河水环绕,风景秀丽,楼内也收藏着诸多古代真迹石刻、木皿、名家书画作品,展示陈列着贵州省多个少数民族的传统服饰、手工刺绣品。研学团成员在景色怡人的甲秀楼内探访古迹,感受书香气息,不禁感慨传承文化遗产的重要性,用优秀传统文化滋养民族精神根脉,用优秀传统文化推动发展进步,书写民族复兴的光明未来。

寻访红色印迹,传承红色精神。本次红色研学活动,在实景中学思践悟,红色理想信念进一步扎根于研学团成员的心中。